4月 6th, 2024 Posted in 徒爾綴 | no comment »

「学仏大悲心」の「学」とは、

まずそれぞれの物差しを離れて謙虚に受け入れること

いいかえると長年にわたって染込んだ常識をもって、

み教えを理解しようとしないことです。清岡隆文氏

どこでお見かけした言葉かは覚えていませんが、当時とても心に響いたことは覚えています。

理解しようとすることは自然なことかもしれませんが、理解しようと力むと、自分の物差しによる「解釈」に溺れることがあります。

自分が色々知っているという驕りが理解できると思わせるのです。

理解するのではなく、「そもそも気が付いていないこと」に謙虚に耳を傾けようとした時、ふと思わぬ方向から「理解させられる」ことがあり、そこに力みはなく、自然と腑に落ちるということがあるように思います。

例えば身近な方と死別すると、問うて応える人はもう手の届かないところに往かれたけれど、多くの方が「今になってわかったことがある」と仰います。

私にも、いただいてきたものの大きさを惜しみつつ、気が付かなかった自分を悔み悲しんだ経験はあります。私たちが何か(誰か)を理解していくというのは、本当の意味ではその対象を失った時なのかもしれません。

大切な誰かと一定の距離を与えられることで、漸く気が付くのです。それは決して自ら気付いたのではなく、一緒にいる時には身近であることが却って壁となって、理解できていなかった自分に気付かされたにすぎないのです。

故人に抱く感情は故人からのいただきもので、故人を縁とした法要や法座などの仏事も故人からのいただきものです。そういう意味では、全ては自発的なものではなく、授かったものばかりだったのではないかと思うのです。

誰かと一緒に生きることは決して安穏なことばかりではなく、日々色んな感情がおこります。大切な方でも大切に思えない日があったり、傷つけたり傷つけられたり。少しも一貫性がなく、何が飛び出すかわからない私(因)は、相手との関わりを授かって(縁)、結果的(果)に喜怒哀楽の感情が生まれているような有様です。

「長年にわたって染込んだ自分の常識をもって」何でも理解しようとするということは、仏法だけではなく、縁ある誰かからいただいているものも謙虚に受け入れることなど出来るはずもないでしょう。自分の都合(物差し)で良し悪しと分別して、理解できたと結論づけて、それ以上そのことと向き合わなくなるのです。それでは、大切な方のことばの本意は聞こえないまま終わることもあるでしょう。

幸せになりたいと願って日々頑張って生きているだけなのに、なぜか大切な誰かと壁を作るような悲しい生き方になってしまう。そんな私に「自分の物差しではかり続ける先に救いはないとどうか気付いてくれ」との呼び声が、故人を縁に営む仏事の出発点ではないかと思います。

まもなく春季永代経です。どなた様も、ぜひお参りくださいますよう、ご案内申しあげます。

◎4月21日(日)

午前9時30分勤行 法話2席

午後13時00分勤行 法話2席 いずれも本堂にて勤まります。

ご法話は 岐阜県揖斐郡 等光寺ご住職 石井 法水 師 です。

2月 10th, 2024 Posted in お知らせ, 聞法会 | no comment »

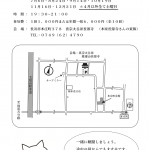

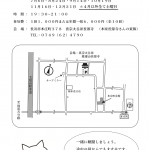

今年度の「同朋学習会」の日程が確定いたしました。

本年も皆様と共に、仏法聴聞させていただくことを楽しみにしております。

ご家族、ご友人など、お誘い合わせの上ご参加くださいますようご案内申しあげます。

1月 1st, 2024 Posted in コトバ, 徒爾綴 | no comment »

仲間でいる間は仲間だが 条件が変われば仲間はずれになる

昨年7月に輪番を拝命してからというもの、日々多くの方とお出会いする中で、法要や法座だけでなく様々な出来事を通じ、本当に色々と良い刺激をいただいています。人と人とのつながり、関わりの中に身を置かせていただくことの温かさ、しんどさ、面白さ。決して平坦ではありませんが、とても大切な場をお預かりしていると感じています。

院内でも、職員と日々様々なことについて話し合います。

それぞれが何を見てどう考えているのか、互いに言葉を尽くすのです。

ある時私が「仲間」という言葉を使うと、必ず「輪番さん、違いますよ。友達ですよ」という職員がいました。最初のうちは「そう?わかった」と述べ「友達」と言い換えていましたが、何回も指摘され続けているうちに、だんだんとそのことが私にとっても課題になっていきました。

本人に尋ねても「だって違うじゃないですか」とニコニコするばかりです。

「仲間作りは仲間はずれを作る」と聞いたことはありましたが、彼が「仲間」の何にひっかかっているのか釈然としませんでした。

10月にあるお寺でのご法話にお招きいただいた際、そこのご住職にご相談申しあげましたところ「悲しいけれど仲間には手枷足枷がはまる」そして「仲間は仲間でいる間は仲間だが、条件が変われば仲間はずれになる」とお話しくださいました。

「仲間」は決して悪い言葉ではありませんが、この場合は仲間でいるためにルールや空気で「顔色を窺って」繋がるのが「仲間」。互いに尊重し合う「気遣い」はあるものの、きちんと話し合うことができて、一人の人間として関わり続けることができるのが「友達」だと受け止めました。仲間は仲間でいるために足並みを揃えようと様子を窺い、自分が仲間であるかどうかを確認し続けなければなりません。しかし友達は意見や視座が違っても友達なのです。仏法僧の僧(僧伽/さんが)とはそういう関わりのことをいうのではないでしょうか。

互いの事情をくみ取ることも大切ですが、仏様のはたらきの中で、互いに声を掛け合って、何が本当で、何が正しいのかを共に考え歩む友達の集まりが僧伽なのです。

我々の生活するこの娑婆は、堪忍土(かんにんど)と呼ばれます。縁によって自分の意思とは関係なく様々なことが起き、その一つひとつを引き受けていかざるを得ないのです。気が付いたらこの条件で生まれ落ちており、どちらに向かって生きていけばいいのかわからないけれども走らざるを得ない人生において、自分の意思や信仰心だけを頼るのではなく、共に教えに導かれて友達(僧伽)に背中を押されるようにして歩む、そんな関わりを頼もしく感じます。

2024年も長源寺では法要や法座を多数予定しております。

皆様と一緒にお念仏申し、共に教えにわが身を聞き、語り合う時間を大切にして参りたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。